Granada in

Andalusien, die Stadt unterhalb der Alhambra,

des einzigartigen

Juwels maurischer Architektur, ist auch sonst sehr reizvoll. Was

auffällt, dass ein Ornament überall auftaucht: der Granatapfel.

Gut, das mag naheliegend sein, wenn die Stadt schon so heißt.

Naheliegend auch, dass der Strauch überall im Stadtbild grünt und

blüht, dass es eine Pracht ist. Granada lässt keine Gelegenheit

aus, sich mit dem exotischen Gewächs zu schmücken.

Der

Granatapfelstrauch ist im Mittelmeerraum auch gar nicht so exotisch,

aber bei uns kennt man seit jeher eher den Namen als die Frucht; was

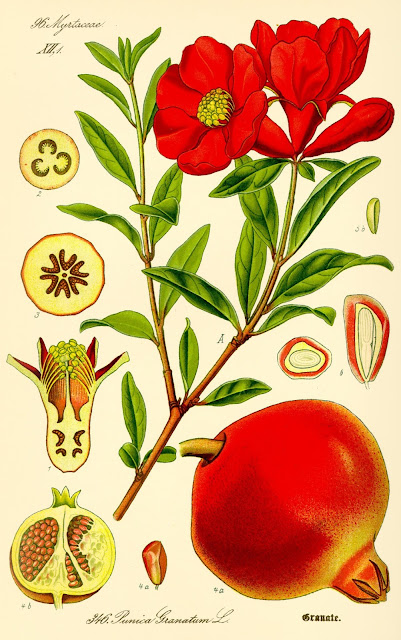

ist das eigentlich, der Granatapfel? Zunächst einmal: Es ist kein

richtiger Apfel. Der Apfel ist ein Rosengewächs, und der Granatapfel

gehört – trotz der prachtvollen, intensiv hellroten Blüten - zu

den Myrtengewächsen. Der Granatapfel ist relativ groß, schwer

(wiegt oft ein ganzes Pfund!) und ist von einer

ledrig-pergamentartigen Haut umgeben. Schneidet man ihn auf, zerfällt

er in hunderte (bis zu 400, sagt Wikipedia; andere sagen anderes)

maiskorngroße, saftige Fruchtkörper, durchscheinend, intensiv rot

und arg süß. Aus ihnen wird der Grenadinesirup (den kennen Sie vom

Tequila Sunrise) hergestellt, und zwar, indem man den Fruchtsaft 1:1

mit Zucker einkocht. Manchen Leuten kann es offenbar nicht süß

genug sein!

Früher wurde der

Granatapfel auch anderweitig verwertet: Die Blüten sind auch

getrocknet noch rot; im Aufguss als Gurgelwasser und gegen Durchfall

verwendbar. Wurzelrinde

hilft gegen Bandwürmer. Die Schale des 'Apfels' wurde gern zum

Färben von Textilien (z.B. Teppichen) verwendet: nicht rot, sondern

braun bis schwarz. Darüber hinaus und vor allem war die Frucht

geradezu kulturübergreifend symbolträchtig; die Bibel erwähnt sie

mehrfach, ebenso der Koran. Der Granatapfel war ein Symbol des

Lebens, der Lebens- und Sinneslust und der Fruchtbarkeit. Der Apfel

des Paris (den er Helena zusprach) war ein Granatapfel. Andererseits

stand der Granatapfel im Mittelalter auch für die Welt (den

'Erdapfel' – von wegen, die Erde sei eine Scheibe!) - der

Reichsapfeli

war auch ein Granatapfel.

Warum aber

'Granat-'? Hat das was mit Granate zu tun? Doch wohl eher mit dem

Granatschmuck? Wer im Lateinunterricht mehr mitbekommen hat als die

blutrünstigen Eroberungen Caesars mag irgendwann auf das lateinische

Wort für 'Korn' gestoßen sein: granum. Das bedeutet außerdem

'Samen' und 'kleiner Kern', und da ein Körnchen sehr wenig wiegt,

nennt sich auch ein Apothekergewicht gran. Ein gran

sind etwa 65 mg. Das granum steckt auch in 'filigran',

im englischen grain (nicht aber in Migräne!) und schon auch

in der Granate. Eine Granate ist ein mit Sprengstoff gefülltes

Artilleriegeschoss (die meisten werden eher die Handgranate kennen),

und da der Granatapfel mit diesen kleinen Früchtchen gefüllt ist,

war das ganz offensichtlich granatum, also 'gekörnt'. Zu den

Namen der Frucht gleich noch mehr.

Interludium.

Ein Granatsplitter ist zum einen ein Teilstück einer explodierten

Granate, zum anderen ein Konditorei-Objekt. Aus den bei der

Herstellung von Torten und Biskuitrollen anfallenden Resten wird

durch Zugabe von Buttercreme, Kakao und Rum ein Haufen geformt und

mit Kuvertüre überzogen. Nicht unbedingt ein großer

Schlankmacher...Klingt nur etwas martialisch in unseren (gottseidank)

eher friedlichen Zeiten. Versuche, den Namen zu ändern – etwa in

'Bärenhaufen' – sind bisher gescheitertii.

Wir können jedoch beruhigt feststellen, dass der Granatsplitter nur

sehr indirekt mit dem Granatapfel verwandt ist. Auch mit dem

körnigen, sehr harten Schmuckstein namens Granat ( engl. garnet,

frz. grénat mittelhochdeutsch grānāt , von

mittellateinisch [lapis]granatus 'körniger [Stein]') ist die

Verwandtschaft nur oberflächlich, obwohl die roten Fruchtkörperchen

des Granatapfel schon etwas an rote Granatsteine erinnern (letzterer

heißt im Deutschen auch Karfunkel).

Doch nun zu den

Namen unserer Frucht:

Die Römer nannten

sie malus punica, punischer Apfel. Nun waren die Punier, auch

Phönizier (und später auch Karthager) genannt ja so etwas wie der

Erzfeind Roms; ergo muss sich 'punisch' auf die vermeintlich

exotische Herkunft bezogen haben, also den vorderen Orient, die

Heimat der Punier (oder, wie manche meinen, Nordafrika – wegen

Karthago). Der wissenschaftliche lateinische Name ist punica

granatum: auch hier sind Phönizier versteckt. Auf französisch

grenade und auf spanisch granada genannt, heißt der

Granatapfel pomegranate. Das pome- entspricht natürlich

dem französischen pomme, 'Apfel'. Nun hieß ja in früheren

Zeiten so manches 'Apfel' iii,

das wir etwas differenzierter sehen: Birnen, Quitten, ja die

Apfelsine (-sine heißt hier 'aus China') oder der Pfirsich (urspr.

malum persicum = persischer Apfel), und schließlich auch

etwas so wenig apfeliges wie der Erdapfel (a.k.a. Grundbirne: die

Kartoffel). Gut, aber warum pomme? Das ist mehr oder weniger

die römische Göttin des Obst- und Gartenbaus selbst: Pomona. Wenn

Sie von ihr noch nicht viel gehört haben – auch sie kommt in

Caesars De Bello Gallicoiv

nicht vor...

|

| Pomona. Gemälde von Fouché |

iWie

die Reichskrone und das Szepter war der Reichsapfel Teil der

Reichsinsignien.

ii

'Bärendreck' gibt’s aber!

iii

Wortgleich in vielen Sprachen, so germ. apfel, apple,

isl epli; slaw (russ.). яблоко; kelt

(walisisch). afal; balt. (litauisch) obelis, aber

nicht in romanischen Sprachen: lat. malus; span. manzana

(indirekt auch von lat. malus) und frz. pomme =>

'Apfel' einheimisch nördlich der Alpen

iv

Das Buch heißt nicht: "Über den schönen Gallier"

– Caesar ist im Krieg.